nonsense

L’origine de l’absurde ou nonsense est bien identifiée : il s’agit d’un genre littéraire, né en Angleterre au XIXe siècle. Il apparaît dans le contexte particulier, qui voit l’école devenir l’appareil de domination de la classe bourgeoise, et il remplit ainsi un rôle de contestation, s’attaquant à la langue, à la tradition littéraire classique, à la réalité et à l’institution politique, tout en les confirmant, jouant avec les limites du langage, du récit, de la littérature mais pour les ramener dans les limites du bon sens (Lecercle, 1995). En conséquence, le nonsense serait d’abord et avant un jeu sur le langage et ses limites et donc tout à fait spécifiquement littéraire.

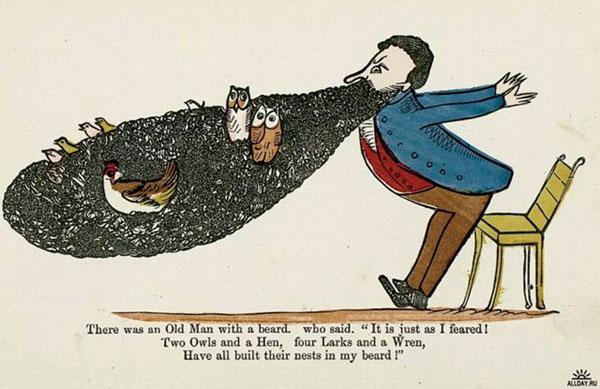

Pour autant, on sait que dès ses premières manifestations, il a été fortement lié à l’image. Qu’Alice rappelle dès les premières pages de ses aventures qu’il ne saurait y avoir de livres sans images (« À quoi peut donc bien servir un livre sans images ? ») n’est pas anodin : l’image joue un rôle central dans le travail sur le langage livré par les auteurs nonsensiques ; elle vient compléter l’information pour supprimer les ambiguïtés de la langue. Aussi tous les limericks d’Edward Lear associent-elles un dessin qu’ils paraphrasent, de même que tous les textes de Lewis Carroll paraissent illustrés.

[Octobre 2018]

L’origine de l’absurde ou nonsense est bien identifiée : il s’agit d’un genre littéraire, né en Angleterre au XIXe siècle. Il apparaît dans le contexte particulier, qui voit l’école devenir l’appareil de domination de la classe bourgeoise, et il remplit ainsi un rôle de contestation, s’attaquant à la langue, à la tradition littéraire classique, à la réalité et à l’institution politique, tout en les confirmant, jouant avec les limites du langage, du récit, de la littérature mais pour les ramener dans les limites du bon sens (Lecercle, 1995). En conséquence, le nonsense serait d’abord et avant un jeu sur le langage et ses limites et donc tout à fait spécifiquement littéraire.

Pour autant, on sait que dès ses premières manifestations, il a été fortement lié à l’image. Qu’Alice rappelle dès les premières pages de ses aventures qu’il ne saurait y avoir de livres sans images (« À quoi peut donc bien servir un livre sans images ? ») n’est pas anodin : l’image joue un rôle central dans le travail sur le langage livré par les auteurs nonsensiques ; elle vient compléter l’information pour supprimer les ambiguïtés de la langue. Aussi tous les limericks d’Edward Lear associent-elles un dessin qu’ils paraphrasent, de même que tous les textes de Lewis Carroll paraissent illustrés.

C’est à partir de ce corpus mixte de textes et d’images que le nonsense a débarqué dans la bande dessinée au début du XXe siècle. Les premières œuvres qu’on peut considérer comme des bandes dessinées nonsense s’inspirent directement des modèles littéraires illustrés anglais. Les deux Alice jouent en effet un rôle de modèle pour un bon nombre de dessinateurs : je pense non seulement aux adaptations, comme Alice’s Adventures in Funnyland (1901), mais plus généralement aux reprises, évidentes chez Winsor McCay ou Georges Herriman ou plus tard chez Mandryka qui ne cesse de répéter, avec différents termes dérivés de l’adjectif « slictueux », la référence à la ballade de Jabberwocky tirée de L’autre côté du miroir.

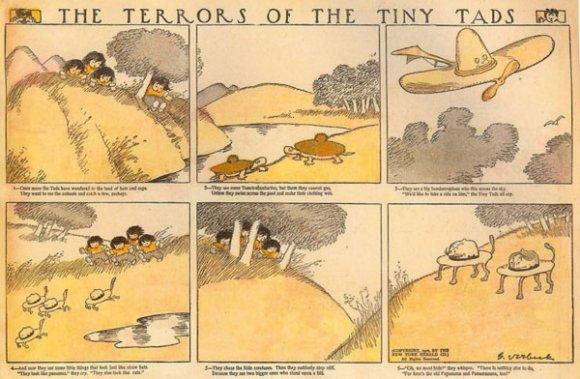

Cependant, la reprise des limericks de Lear est plus frappante et décisive parce qu’elle donne lieu aux premières bandes dessinées qui correspondent pleinement aux caractéristiques du nonsense. Dans un premier temps, des dessinateurs américains vont reprendre le principe du limerick : un dessin associé à un texte sur une page unique. C’est ainsi que fonctionnent par exemple The Laughable Looloos d’Helen Stiwell (1906). Les dessinateurs vont ensuite associer sur une même planche plusieurs dessins, mais sans qu’ils aient un rapport narratif entre eux. John P. Benson publie ainsi The Woozlebeasts dans des quotidiens entre 1904-1905. Gustave Verbeek sera le premier à donner une forme narrative à ce modèle avec The Terrors of the Tiny Tads (publiés de 1905-1914) en construisant de petites histoires de six cases où de jeunes garçons, « the tiny tads », sont confrontés à des créatures étranges, nommées généralement par un mot valise (le « Buffaloaf-of-bread » est une sorte de bœuf-brioche, le « Wildcatapult » est un chat-arbalète, etc.). L’image et l’histoire sont là pour traduire littéralement la chimère étrange forgée par le mot-valise.

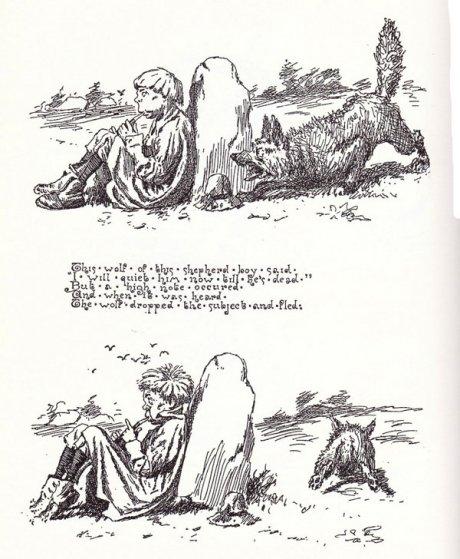

Il ne faudrait pas pour autant penser que le nonsense en bande dessinée est une simple transcription de la littérature. Il entretient probablement un lien plus fondamental avec la bande dessinée même. La mise en place d’un gaufrier, reprise inspirée de la chronophotographie, favorise les ruptures de continuité dans l’enchaînement progressif des images : Thierry Smolderen a notamment montré comment A.-B. Frost utilisait une grille stricte inspirée de la suite d’instantanés photographiques pour mettre en valeur l’espace entre deux cases et les transformations qui s’y déroulent. Or cette première utilisation de l’espace intericonique intervient dans son album Stuff and nonsense (1884), qui hérite explicitement des limericks d’Edward Lear. Le poème sépare deux images et le nonsense ne provient plus d’une illustration isolée, comme dans les limericks de Lear, ou d’une image composite, comme dans les strips de Verbeek, mais de la transformation qui fait passer d’une image à l’autre et qui juxtapose des situations à mille lieues l’une de l’autre.

Toute la tradition de la bande dessinée qui exploite le basculement brutal d’une case à une autre flirte avec l’absurde. Le gag et la façon dont il introduit au cœur d’une situation quotidienne une rupture radicale a toujours quelque chose du nonsense, en ce qu’il provoque un « évanouissement du sens ». En conséquence, toute l’histoire des comic strips parus dans les quotidiens américains dans les années 1920-1930 s’approche de l’absurde, même quand ils se contentent de simples gags. Rube Goldberg, Segar, Milt Gross, Bill Holman, même s’ils ne produisent pas à proprement parler une bande dessinée nonsense, construisent des gags où le décalage entre la situation initiale et la situation finale est si forte qu’ils en deviennent absurdes.

Le nonsense va donc se répandre rapidement, d’abord aux États-Unis, où l’on peut suivre son développement jusqu’à la bande dessinée parodique et underground des années 1950 (Kurtzman et le magazine Mad seront une étape essentielle), puis, sous l’influence des États-Unis, en Europe : en France, à partir de 1961, dans Hara-Kiri, Fred et Gébé s’inspirent directement de Mad. Après eux, Forest, avec son Copyright, puis Gotlib, Mandryka avec le Concombre masqué (à partir de 1965), F’Murr avec le Génie des Alpages (1973-2007). Il faut noter qu’en Italie, l’inflexion nonsense s’est manifestée plus tôt, dès les premières œuvres de Jacovitti, avec Mandrago, en 1946.

Le nonsense se caractérise d’abord, en bande dessinée comme dans le domaine littéraire, par un travail sur la langue, puisque c’est elle qui devrait construire le sens. Comme le résume Lecercle : « [Dans le nonsense], le langage menace de se dissoudre parce que le sens disparaît. Mais cette fragilité même est source de structure : l’absence de sens est compensée par une prolifération de structures de l’expression (phoniques, syntaxiques, morphologiques) (…). Parce qu’il n’a pas de sens, le texte nonsensique est le lieu où se crée sans cesse du sens. » (Lecercle, 1995 : 40). En d’autres termes, le nonsense se développe autour d’un jeu qui défait le langage, mais sans jamais le détruire complètement – et cela assure une multiplication des structures langagières. La bande dessinée absurde regorge ainsi de jeux sur les structures linguistiques qui défont le langage tout en assurant sa prolifération.

Si je prends comme exemple Le Concombre masqué, particulièrement riche dans ce domaine, je relève, dans l’édition intégrale parue en 2012 : des découpages orthographiques impropres (calembour par homonymie) (« C’EST UN TOLÉ RABLE ! », p. 9), des inversions phoniques (des contrepèteries) (« Brabo. C’est veau. », p. 32), des impropriétés lexicales (calembours par paronymie) (« Qu’est-ce qui leur prend à me réveiller à ces heures hindoues ? », p. 24), de fausses étymologies (« Paradoxe : n.m. Nom des plantes de la famille des ombréllifères dont la fleur sert d’abri contre la chute des doxes (cultiver des paradoxes). » p. 20, et surtout une multiplication des néologismes (« C’est vilain… et dégoulnasse !... », « on se fait un gueuletonot » p. 28, Qu’est-ce qu’on mange ? Du ragougnat bien frais ? Allez dis !? Du macheglu à la polonaise ? Alors du morvalbe bourjouflé ? Du frigouli aux broutches molles ? Du pougatchoff en tartines ? Du bretzel liquide ? », p. 28, « C’est le temps rêvé pour la pêche au berduleux ! (sorte de pouascaïl qui bredule au crépuscule) », p. 40, « un endroit … où le sable donne des rêves mystérifiques et invaincunables » p. 68, « Et pourquoi crois-tu qu’on est là ? Pour rehougner des tartouillots, peut-être ? » p. 78). Ces néologismes, contrairement à ceux que forge la langue quotidienne ou savante pour désigner de nouvelles réalités, ne renvoient à aucun élément du monde réel. Ils tendent donc à créer un décollage référentiel où la langue ne renvoie plus qu’à elle-même.

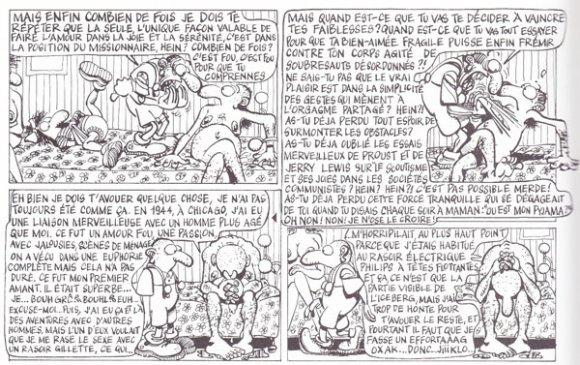

des années Pilote, Dargaud, 2012

Cette invention constante du langage va se déployer dans trois directions aux conséquences assez différentes. La première est le défoulement dans de longues logorrhées où le langage finit par n’être utilisé que pour lui-même. L’absurde se développe alors généralement dans un enchaînement de phrases qui a l’apparence de la cohérence grammaticale et des connecteurs logiques, mais aucune continuité sémantique. C’est un procédé qu’on retrouve régulièrement dans les bandes dessinées d’Edika. Ainsi, quand, dans Absurdomanies (1983), Paganini (le fils de Bronsky) surprend ses parents en plein coït, il se lance dans une longue diatribe où les reproches s’enchaînent avec une logique apparente ; et pourtant les reproches sur la vie sexuelle du père (« Ne sais-tu pas que le vrai plaisir est dans la simplicité des gestes qui mènent à l’orgasme parfait ? ») n’ont aucune commune mesure avec ceux qui portent sur sa culture ; de même, l’association entre Proust, Jerry Lewis, le scoutisme et le communisme est plus qu’étonnante : « As-tu déjà oublié les essais merveilleux de Proust et de Jerry Lewis sur le scoutisme et ses joies dans les sociétés communistes ? » Il s’agit bien sûr d’un procédé constant dans la littérature (et le cinéma !) nonsense. Ce déchaînement logorrhéique possède probablement une vertu ironique qui lui permet de dégonfler tous les discours pompeux, autosuffisants. Ce qu’on voit par exemple quand le chien berger du Génie des Alpages associe de grandes tirades philosophiques à une remarque sur le niveau de langue de son berger : « C’est bien le choc des ténèbres et d’une toute petite lumière qui produit la plus grande illumination. (…) Car c’est de l’obscurité que jaillit la lumière. […] – YA PLUS RIEN ! – Petit homme, c’est dans ce rien-là que tu trouveras le "grand tout" et la lumière. Par contre ta syntaxe est contraire à l’esprit de la loi de 1948 sur les publications pour la jeunesse. » (Génie, p. 24). Cependant, cette logorrhée ne se contente pas du rôle critique qu’elle a dans les autres arts : elle prend dans la bande dessinée une inflexion particulière, liée à sa place dans la case. En se développant de façon cancéreuse, le langage finit par prendre toute la place dans l’image, avec des bulles qui saturent l’image. L’image disparaît alors au profit d’un texte dont la syntaxe ne construit plus de sens. Edika est particulièrement passé maître dans ce procédé, mais on le retrouve à peu près dans toute la tradition du nonsense.

La logorrhée ainsi comprise conduit donc à un dévoiement paradoxal de la bande dessinée : le texte qui n’a plus aucun intérêt (puisqu’il tourne à vide) prend la place de l’image qui conserve encore un semblant de cohérence. L’absurde met ainsi en lumière l’équilibre de l’iconotexte en poussant ses codes à la limite.

La deuxième conséquence de cette invention langagière est exactement inverse, puisqu’elle se déploie en direction de l’image. Le langage sous toutes ses formes est traduit par une image littérale. On trouvait déjà ce procédé dans les textes de Lewis Carroll où les personnages refusent systématiquement le sens métaphorique au profit de son dévoiement littéral (à Alice qui prétend qu’elle voit bien qu’il ne chante pas, Humpty Dumpty réplique ironiquement : « Si tu es capable de voir si je chante ou pas, tu as vraiment de très bons yeux », parce que littéralement, elle ne peut bien sûr pas voir le chant, elle l’entend !) et où le dessin servait déjà à désambiguïser le langage. Mais dans les bandes dessinées nonsense, le procédé devient systématique. On trouve des métaphores linguistiques qui sont traduites par un dessin littéral. Ce procédé est constant dans le Concombre masqué. On le retrouve dans Le Génie des Alpages ; quand le vieux berger constate : « Dis donc, voilà le facteur temps qui intervient », on voit en effet arriver, monté sur un vélo propulsé par hélice, un chef indien, qui apporte un courrier envoyé par le « service du temps ». Cette littéralisation systématique du lexique peuple la bande dessinée de créatures étranges, assez similaires à celles qu’on trouvait dans les limericks d’Edward Lear et les strips de Verbeek ; elle entraîne ainsi une multiplication d’univers inventés. C’est bien entendu le cas du Slumberland de Winsor McCay, référence explicite au Wonderland de Carroll, mais on peut aussi citer le Coconino County de Herriman, peuplé de poissons-chats, éclairé par une lune en forme de cacahouète rousse horizontale, et laissant voir à l’horizon des mesa enchantées aux formes géométriques ; l’univers du Concombre masqué, avec son cactus-blockhaus ; l’Océan Atlantique de Philémon. Il s’agit moins de dévoiler un univers rêvé tel qu’on le trouverait dans les contes de fées, même si la limite est mince entre ces univers absurdes et le merveilleux. Il s’agit plutôt de proposer un équivalent souvent très proche de la réalité mais qui ne peut jamais « tenir », qui ne peut jamais faire monde.

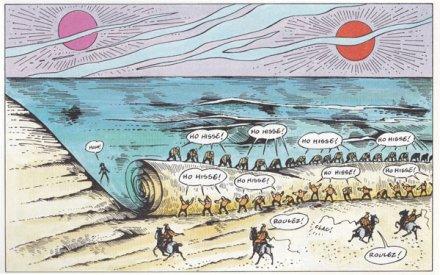

C’est la raison pour laquelle certaines bandes dessinées absurdes contemporaines ont lieu dans un univers très vraisemblable, mais qui se détraque par certains aspects. Dans Zaï zaï zaï zaï de Fabcaro (2015), on trouve certes des vigiles de supermarchés, des présentatrices de débats télévisés, des radis issus de l’agriculture raisonnée, et surtout des dessinateurs de bande dessinée, comme dans notre monde, mais le plus grave crime possible (oublier sa carte de fidélité dans son autre pantalon) est puni d’un châtiment inédit, « 25 mn de karaoké grand max ». Cette dimension irréaliste de l’univers contribue elle aussi à dévoiler l’artificialité de la bande dessinée. Chez Fred, quand, dans Simbabbad de Batbad, la marée cesse de fonctionner et que des hommes sont obligés de la remonter manuellement, le dessin montre littéralement des hommes qui « roulent » la mer. Il y a bien là une littéralisation du langage qui donne lieu à une image tout à fait irréaliste.

Cette littéralisation du décor en fait en permanence un décor de carton-pâte. Une surface de papier qu’on peut rouler et dérouler. On retrouve d’ailleurs cette artificialisation même dans les bandes dessinées qui utilisent un décor plus proche du décor réel ; les montagnes du Génie des Alpages, qui semblent renvoyer à un univers quotidien (les Alpes ou éventuellement les Pyrénées), se trouvent manipulées par les brebis, qui jouent avec, les soulèvent et se les envoient au visage – si bien que le chien berger finit par s’exclamer : « Maintenant tout le monde va savoir que les alpages sont du polystyrène de cheval » (p. 62). De ce point de vue, les paysage de Fred ou de F’Murr correspondent assez exactement à la formule par laquelle Gilles Deleuze définit le nonsense : « étalement des événements à la surface » (Logique du sens, p. 18).

La littéralisation du langage par l’image ne concerne en effet pas seulement le personnel des bandes dessinées ou ses décors. C’est aussi elle qui va justifier le déroulement du récit comme simple suite d’images absurdes. Ainsi, le concombre masqué va rencontrer, dans « Rêve de sables 2 », une suite de personnages qui sont seulement la traduction des néologismes nonsense : un « burnave », un sphinx, un « pousse-café », une « horloge parlante », un « glutzenbaüm à crête mordorée ». De même, les aventures du Petit Cirque de Fred consistent en une suite de rencontres peu articulées qui permettent de mettre en scène à chaque fois une rencontre incongrue : funambules migrateurs, roulottes tamponneuses, plante carnivore géante, etc. Le récit n’est ainsi plus mené par aucune logique de découverte, par aucune tension narrative. Tout comme que le langage est devenu une structure absurde, de même le récit ne mène à rien. Il s’agit certes là d’une caractéristique qu’on trouvait dès Alice aux pays des merveilles, mais la bande dessinée, en utilisant sa séquentialité en images donne une traduction concrète immédiate à cette annulation de la tension narrative : il ne s’agit pas d’avancer dans une quête mais de déposer, à la surface du récit, une série d’images singulières.

Cette désactivation du récit est sans doute la caractéristique la plus constante de la bande dessinée nonsense. C’est elle qui explique qu’on puisse rattacher les histoires de Krazy Kat de Georges Herrimann à ce genre : la répétition exacte, obstinée, pendant 31 ans, du même gag où la souris Ignatz lance une brique sur le chat Krazy Kat sous l’œil suspicieux du sergent Pupp, désactive toute attention à l’événement, toute tension narrative, tout suspense. Le lecteur ne s’attache plus qu’aux minimes variations qui conduisent à la conclusion :

« Herriman libère notre attention pour une curiosité gourmande du regard. C’est l’exact contraire des formes aliénantes de la production culturelle de divertissement : lorsque je suis tendu par un scénario qui me prend, l’attention se focalise sur l’histoire et me prive d’une perception aiguisée des détails. (…)

Pour notre plus grand bonheur, nous voilà installés dans une forme narrative dépouillée de tout suspens. Cela dynamise la perception. » (Sébastien Charbonnier)

On comprend ainsi que les bandes dessinées contemporaines puissent renoncer à la construction d’univers, réaliste ou merveilleux, et préférer faire tenir leur absurdité dans le simple dépouillement du récit. Cela peut être le cas pour de courts gags comme dans l’album de Sophie Guerrive, Chef Magik, qui se contente de mettre en scène un personnage de magicien et son assistant en une suite de gags en une page. Plus de décor, très peu de personnages, et généralement tirés du quotidien le plus terre à terre, mais les effets de ruptures dans le récit produits par une littéralisation du langage suffisent à créer un effet d’absurde répété.

Dans des récits plus développés, c’est aussi cette déconnexion des étapes du récit qui va faire la spécificité de la bande dessinée absurde contemporaine. C’est le cas de façon exemplaire de Zaï zaï zaï zaï, déjà cité. Le récit suit la cavale d’un jeune dessinateur de bande dessinée, recherché par la police parce que, ayant oublié sa carte de fidélité dans son autre pantalon, il a menacé le vigile du grand magasin avec un poireau. Le récit ne cesse de créer des effets de déconnexion entre ses étapes ; pendant un apéritif où il rencontre le mari d’une ancienne amie, le dessinateur assiste à leur dialogue où le mari rectifie la présentation de sa femme :

— Jean-Pierre est ingénieur en exothermie des liaisons macromoléculaires par polymérisation thermodurcissable et cristallisation anisotherme en milieu cryobiologique.

— Oui, enfin, plus exactement en exothermie des liaisons macromoléculaires par polymérisation thermodurcissable et cristallisation anisotherme en milieu cryoprotecteur…

— Oooh, chéri, il faut toujours que tu te dévalorises…

Outre que le lecteur comprend mal le sens de la correction (entre cryobiologique et cryoprotecteur), outre qu’il ne comprend pas en quoi elle correspondrait à une auto-dévalorisation, la suite est tout à fait excessive puisque pour se réconforter le couple va s’adonner à une série de coïts sous les yeux du dessinateur, avant de se rhabiller et de lui demander : « Bon et toi alors qu’est-ce que tu deviens ? » De même, quelques pages plus loin, une adolescente ulcérée par les propos de son père (« Et comme par hasard un auteur de BD… Je te les foutrais tous dans un charter moi et hop, direction Bruxelles. ») se jette par la fenêtre et provoque le commentaire de ses parents : « Mais qu’est-ce que j’ai dit de mal ?... — Laisse, Michel, tu sais ce que c’est, l’adolescence ».

Il n’est pas étonnant que ce récit mette en scène un dessinateur de bande dessinée et plus généralement des réflexions sur l’écriture des scénarios, les festivals, etc. Comme nous l’avons vu à propos de la littéralisation des images, la bande dessinée nonsense nourrit constamment sa réflexivité. Jean-Claude Glasser l’avait déjà bien repéré dans son article sur « le non-sense dans la B.D. » publié dans Haga en 1974. Il y multipliait les exemples de jeux sur les codes de la bande dessinée : franchissement des cases, destruction des bulles, utilisation du fond du dessin comme support de dessin, etc. et il finissait par voir là un nonsense propre à la bande dessinée : « il s’agit d’un non-sens qui repose sur l’utilisation des conditions matérielles et symboliques qui permettent la B.D. comme forme d’expression originale. Ce type exprime peut-être le mieux cette montée à la surface qui est la marque du non-sens. » (Glasser, p. 17). La bande dessinée, parce qu’elle articule le texte et l’image, parce qu’elle construit un récit séquentiel et parce qu’elle est un art de la surface, serait finalement le lieu où le nonsense a trouvé son meilleur terrain de développement. Raison pour laquelle, sans doute, il y reste beaucoup plus vivace, aujourd’hui encore, qu’au cinéma ou en littérature.

Henri Garric

Bibliographie

Charbonnier, Sébastien, « Quand le chat est fol, la souris lance », [en ligne], Neuvièmeart2.0, quand le chat est fol, la souris lance / Glasser, Jean-Claude, « Le non-sense en bande dessinée », Haga, No.10-11, février 1974. / Lecercle, Jean-Jacques, Le Dictionnaire et le cri, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1995. / Smolderen, Thierry, Naissances de la bande dessinée de William Hogarth à Winsor McCay, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2009.

Corrélats

dialogue – gag – parodie – poésie – réflexivité – surréalisme